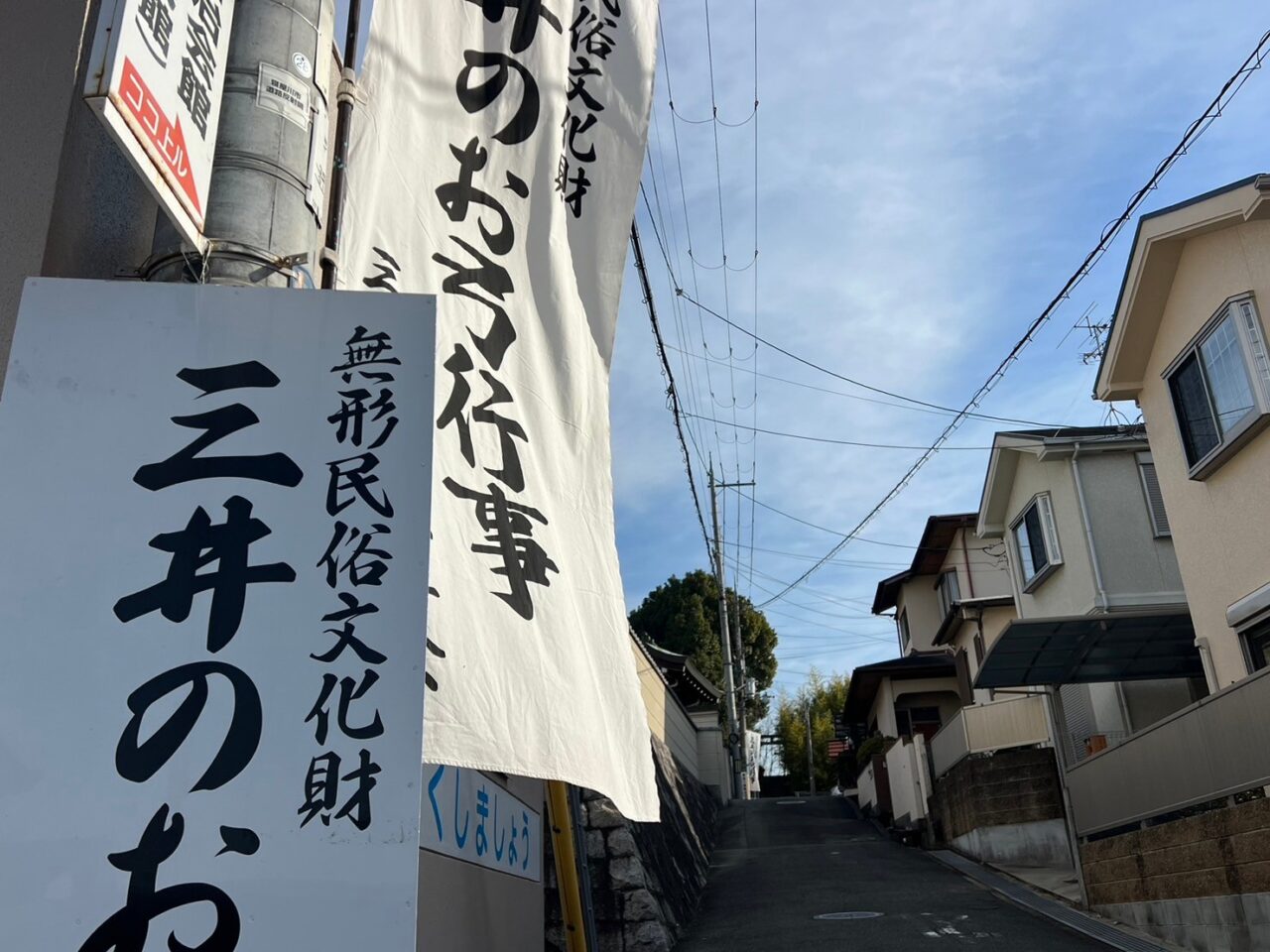

【寝屋川市】1月12日は、新成人による三井のお弓式。友呂岐神社、旧三井氏神社跡にて神事、12本の矢で今年の天候と豊凶を占う伝統行事。

令和7年1月12日(日)、香里本通町の友呂岐神社で、古くから近郊に知られた「お弓式」の神事が行われます。

元和元年(1615年)徳川家康の武運長久と五穀豊穣、悪魔退散を祈願すると共に、その年の吉凶を占う為に正月八日八つ時(午後2時)に御弓式行事を行い、近郊の人々は恩恵を受ける為に参詣していたといい、この行事が今も続いています。

寝屋川市に伝わるこの伝統行事は市の無形民俗文化財に指定されています。

コロナ禍では、この伝統行事も中止となっていましたので、令和2年に行われたお弓式の様子を基にご紹介します。

過去の様子

このお弓式は、昔は、毎年成人の日の前日に、旧三井氏神社跡で行なわれていましたが、現在では友呂岐神社で神事が行われたあと、隊列を作って美井の町を練り歩き、旧三井氏神社跡まで移動します。

過去の様子

この上の旧三井氏神社跡、公民館前でお弓式が行われます。

昔は、村役有力者の子弟が紋付・かみしも姿で弓を引きましたが、現在では地元から選ばれた20才前後の若者2人が引くようになっています。

過去の様子

旧三井氏神社跡で再度、神事を行った後、公民館には大勢の見物人が訪れ、甘酒が振舞われます。

過去の様子

古式に則り、八つ時(二時)にお弓式が始まります。

過去の様子

弓は交互に2本ずつ3回、計12本の矢を射ます。

過去の様子

12本の矢は1年を意味し、矢の当たり具合で天候と豊凶を占います。

今年も三井文化保存会が中心となって、お弓行事の準備を進めておられました。さて今年はどんな予想となるのでしょうか。

友呂岐神社はこちら↓↓↓